Ce regard romantique sur la ruine va s'étendre au moyen-âge, notamment dans l'Europe du Nord où les peuples, parmi lesquels se développe un sentiment national, se cherchent un passé prestigieux.

Aux cabinets de curiosité réalisés par les antiquaires vont succéder des collections réunies avec un souci de rigueur historique. Le mot "archéologie" apparaît sous la plume des voyageurs qui rapportent de

leurs voyages en Orient des images et des objets qui vont alimenter les premiers musées.

La ruine muséifiée

Les premières fouilles archéologiques officielles sont celles de Pompéi (1709), qui vont également attirer des artistes ou savants effectuant leur "Grand Tour", pratique d'où est née le "tourisme".

XXe siècle : évolution vers la notion de "patrimoine"

1947-52 Unité d’habitation de Marseille ("Cité radieuse")

1947 : la commande

La reconstruction d’après-guerre en France semble le moment idéal pour Le Corbusier pour appliquer ses propres idées développées depuis vingt-cinq ans sur le logement collectif (projet d’immeuble-villa, 1922) ainsi que les théories du Mouvement moderne en urbanisme ("La Charte d’Athènes", publiée en 1943).

Mais ses différentes propositions se heurtent au conservatisme des autorités locales. A Marseille, le soutien du ministre de la reconstruction, Eugène Claudius-Petit, va lui permettra de réaliser, non pas son plan général de reconstruction des quartiers détruits, mais au moins une Unité d’habitation, qui servira de laboratoire pour ce nouveau type d’immeubles, dont il aura loccasion de construire d’autres versions plus tard : Nantes-Rézé, Briay, Firminy, Berlin ...)

vues aériennes générales

Le concept de base : le logement traversant

L’Unité d’habitation est conçue essentiellement à partir d’un logement répétitif traversant (ouvrant à l’Est et à l’Ouest pour profiter du soleil toute la journée) en duplex dont deux types inversés s’articulent sur trois niveaux autour d’un couloir central (appelée "rue").

Ces logements très étroits bénéficient dune hauteur double pour l’espace de vie principal en façade.

Tous les aménagements intérieurs (aménagement et équipements, pour l’époque, très modernes) sont conçus dans le moindre détail. L’architecte designer Charlotte Perriand contribue à l’étude du mobilier et des espaces intérieurs.

Le chantier

L’immeuble est orienté Nord-Sud. En dehors des logements traversants Est-Ouest, il comporte des appartements orientés au Sud. Seul son pignon Nord est aveugle. La construction, bâtie sur pilotis, libère le sol qui est un prolongement du parc réalisé autour de l’Unité d’habitation.

La sous-face

Les rues intérieures

vues anciennes

pignon Nord et façade Ouest

pignon Sud et façade Est

vues rapprochées

toiture-terrasse

1948-53 Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

1950 : la commande

Le Corbusier est contacté en 1950 par plusieurs membres de la Commission d’Art Sacré de Besançon, en charge du site, en vue de reconstruire la chapelle située sur la colline de Ronchamp, lieu de pèlerinage très ancien. Après un premier refus, Le Corbusier finit par accepter car il est séduit par le site et par la commande : concevoir une petite chapelle recevant deux fois par an une foule considérable ! Quoique de culture protestante et non-croyant, il comprend, à travers ses expériences passées (voyages en Italie, en Grèce, en Inde ...), la ferveur religieuse.

La chapelle, reconstruite en 1912 après un incendie causé par la foudre, avait été bombardée en 1944. Il décide de construire une nouvelle chapelle, en y intégrant les blocs de l’édifice détruit.

(avant 1912)

(1922)

1950-51: esquisses

Lors de ses premières visites, Le Corbusier ébauche un projet déjà défini dans ses grandes lignes. Quatre murs orientés vers les "quatre horizons" supportent une toiture massive dont la forme lui est inspirée par la coquille de crabe.

Le mur Sud, qui accueille le pèlerin, et le mur Est, qui accueille un autel de plein air, sont concaves. Les murs opposés, ouest et Nord, sont convexes.

La forme des trois chapelles incluses dans l’église lui est inspirée par des tours d’éclairage vues à Pompéi dans sa jeunesse.

De très nombreux croquis permettent de suivre l’évolution du projet, qui reste fidèle à l’idée initiale, mais précise tour à tour les différentes parties de l’édifice en intégrant les demandes formulées par la maîtrise d’ouvrage.

Le Corbusier s'est tout de suite intéressé à cet élément qui est pour lui l'objet d'une véritable création sculpturale

Dans ce croquis, la toiture, du côté sud, est encore horizontale et n'a pas son caractère dynamique, pointant sur l'angle sud-est

Plan presque définitif de la chapelle.

croquis réalisés en 1911 à Pompéi, qui serviront à la définition des prises de lumière des chapelles

Source :

Danièle Pauly

Le Corbusier : la chapelle de Ronchamp

1951 : le projet définitif

Les caractéristiques principales du projet sont d’une part les murs en creux Sud et Est, qui se rejoignent en faisant une pointe qui semble supporter la toiture. Les deux autres murs s’enroulent pour former des chapelles dont les volumes dépassent la masse qui couvre l’édifice. A l’exception des murs Sud et Est qui se rejoignent, les autres sont isolés, ce qui permet de pratiquer les accès principaux et secondaires.

Le mur Sud, avec ses percements multiple et irréguliers, éclaire l’intérieur à travers des "canons à lumière". Le toit est détaché du sommet des murs ce qui créée également un apport de lumière. A l’Est, une aire sacrée extérieure profite du débord de la toiture, soutenue par in pilier enveloppé d’un volume annexe.

"une notion se précise : ici, dans de telles conditions, au sommet d'un mont isolé, un seul corps de métier, une équipe homogène, une technique savante, des hommes là-haut, libres et maîtres de leur travail"

(Le Corbusier)

toiture : coque inférieure en béton

Les trois ours sont désolidarisées des murs qui portent la toiture, en raison d'un report de charge différent

L'ensemble de la construction est constitué par une ossature en béton armé. Remplissage avec des blocs de l'ancienne église.

1952 : le chantier

Le chantier (septembre 1953-juin 1955) se déroule avec des moyens techniques et financiers limités. Le coffrage de toiture, étudié avec des maquettes en fil de fer et papier, donne à cette partie de édifice son caractère "brut", par opposition aux murs, construits avec la technique, rare, du béton projeté et recouverts d’un enduit rugueux blanc. L.C. a veillé à éviter l’emploi de matériaux susceptibles d'être enflammés par la foudre.

Vues anciennes

Façade Sud

"Des formes sous la lumière. Dedans et dehors ; dessous et dessus. Dedans : on entre, on marche, on regarde en marchant et les formes s'expliquent, se développent, se combinent. Dehors : on approche, on voit, on s'intéresse, on s'arrête, on apprécie", on tourne autour, on découvre. On ne cesse de recevoir des commotions diverses, successives. Et le jeu joué apparaît. On marche, on circule, on ne cesse de bouger, de se tourner. Ce sont des centaines de perceptions successives qui font sa sensation architecturale. C'est sa promenade, sa circulation qui vaut, qui est motrice d'événements architecturaux."

Le Corbusier

Façade Ouest

"Le mur ouest est la seule façade aveugle de l'édifice. Il s'enroule vers le sud pour former la base de la grande tour sud-ouest qui éclaire la troisième chapelle secondaire"

Façade Nord

Cet escalier extérieur résulte de l'ajout dune salle à l'étage, demande intervenue en cours de projet.

Façade Est

"Sur la façade Est, les éléments secondaires participent pour une part essentielle au jeu plastique ..."

"Aux formes arrondies et douces de la tribune des chantres et de la gaine entourant la pile, aux lignes courbes des murs et de la couverture s'opposent les blocs géométriques rigoureux de la chaire, de l'autel et du banc des officiants."

Tour de la chapelle Sud

Portes

pivotant sur un gond central

Vues intérieures

L'espace intérieur est marqué par la pensanteur du toit tendu comme une voile au-dessus de la nef. Le plan se réfère à une ligne droite dessinée au sol, mais les différents aménagements sont placés de part et d'autres de cet axe, sans souci de symétrie, à l'exception de l'autel, pièce majeure de l'espace sacré. Derrière le mur du fond se développe le sanctuaire extérieur, sous l'avancée protectrice de la couverture.

"L'accès principal de la chapelle se fait par une porte pivotante dont les deux faces carrées, en tôle émaillée, sont recouvertes dune composition vivement colorée. Lorsque la porte pivote sur son axe, elle ouvre l'espace du sanctuaire sur une vaste perspective, vers les collines environnantes. Elle crée, en quelque sorte, un espace-vestibule dans l'entrée de la chapelle et marque une transition entre le monde profane et le monde sacré."

(Danièle Pauly)

Vues intérieures : mur sud

"à l'intérieur, le mur sud présente donc une inclinaison opposée à celle de l'extérieur et dans sa partie supérieure, un très fin liseret de jour la sépare du toit. Cet espace vide entre la couverture et le mur n'est quasiment pas visible du dehors, car il est très étroit, mais par contre, à l'intérieur, il provoque l'étonnement.

Les sources de lumière étant distribuées de façon parcimonieuse, elles sont, en conséquence, fortement mises en valeur dans un espace relativement sombre et interviennent de façon capitale dans la définition des volumes et de l'espace."

(Danièle Pauly)

Vues aériennes

Carillon (cloches de l'ancienne église) dessiné par Jean Prouvé

pyramide (Monument aux morts)

Construite à partir des gravats restants de l'ancienne chapelle, elle fait office de monument aux morts de 1944. Elle est surmontée dune colombe en métal martelé.

1950-51 Usine Duval, Saint-Dié-des-Vosges

|

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

1951 Cabanon, Roquebrune

1951 Chandigarh (Inde)

Plan d'urbanisme général de la nouvelle capitale

Le Secrétariat

documents graphiques

vues générales

vues rapprochées

rampe et toiture accessible

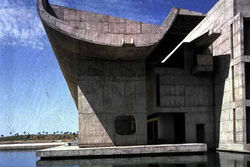

Le Palais de l'Assemblée

documents graphiques

vues générales

La Haute Cour de Justice

|  |  |

|---|---|---|

|  |  |

|  |  |

|

Toiture et dôme paraboloïde

Salle hypostyle et accès à la salle de l'assemblée

La Haute Cour de Justice

1951 Villa Shodan, Ahmedabad (Inde)

1952 Maisons Jaoul, Neuilly (F)

1952

Palais des filateurs - Mill Owner's Association (Ahmedabad, Inde)

vues extérieures

vues intérieures